1. 効果的な学習ロードマップ

英語学習は、基礎から段階的に積み上げていく体系的なロードマップに沿って進めるのが効果的です。以下に、日本語を母語とする中学生が3年間で英語の各技能をバランスよく習得するための順序と学習内容を示します。

アルファベット習得とフォニックス訓練

まずは英語のアルファベットと発音の関係を習得します。日本語にはアルファベットに対応する表音文字がないため、フォニックス(綴りと音の規則)の指導が重要です。研究でも音韻認識とフォニックスの訓練によって東アジアの学習者の語学力(英語の音の認識や読解力)が向上することが示されています。フォニックスを学ぶことで単語をカナ読みせず正しい発音で読む力がつき、「katakana English」の弊害を減らせます。フォニックス訓練は単語のデコーディング(つづりから音への変換)スキルを育成し、これが後の読解力の基盤となります。

基礎語彙の習得

初期段階では日常で頻出する基本語彙の習得に重点を置きます。おおよそ最初の1000語程度を目標に、絵カードや簡単な英単語帳を用いたり、フォニックスで習った綴りと音のルールを活かして単語を発音・記憶します。単語学習では単語カードやアプリを用いた分散反復学習が効果的です。科学的研究によれば、新出単語の復習は一度に詰め込むより時間を空けて繰り返した方が長期記憶に残りやすく、効果量も大きいことが示されています。具体的には、一定間隔で忘れかけた頃に思い出す訓練(想起練習)をすることで記憶保持率が向上します。

文法の段階的学習

文法事項は易しいものから段階的に学びます。例えば現在形→過去形→未来表現の順に時制を学び、簡単な語順・文型(主語+動詞など)から複文へと進めます。日本語話者は文法面でいくつか特徴的な躓きがあります。例えば冠詞(a/the)や名詞の複数形(-s)は日本語にない概念のため習得が遅れがちです。実際、日本人学習者は英語の複数形「-s」や冠詞の習得が、母語がスペイン語の学習者などに比べて遅いことが報告されています。一方で所有を表す「’s」などは日本語の「~の」に相当するため比較的早く習得できます。このように母語の影響による自然習得順序も考慮しつつ、基礎文法(be動詞文→一般動詞文→疑問文など)から着実に積み上げていきます。また、文法を学ぶ際には意味理解とセットで学ぶ(文脈の中で文法を使う)ことが定着に有効です。単なる暗記でなく、例文や会話の中で文法ルールを使いながら学ぶと運用力がつきやすくなります。研究も、明示的な文法指導を行った場合の方が、何も教えずにただ言語環境にさらすより学習効果が高いと示しています。

リーディング(読む力)

精読(文章を細かく読み正確に理解する)と多読(易しめの文章をたくさん読み流暢さや語彙を増やす)の両方をバランスよく取り入れます。授業では教科書等で文章の構造や文法事項を精読で学び、課外ではレベルに合った英語の本や記事をどんどん読ませると良いでしょう。多読についてのメタ分析では、多読を取り入れた学習者はリーディング力が向上し、語彙力にも有意な効果があったと報告されています。中学生でもやさしい英語読本を大量に読むことで、読むスピード向上や総合的な言語運用力の伸長が期待できます。一方、精読は文章の背景知識や文法理解を深め、読解問題への対応力を養います。したがって、多読で量と語感を、精読で質と理解力を鍛える組み合わせが効果的です。例えば週に数回は授業で精読、家庭学習で多読の時間を設ける計画が考えられます。

リスニング(聞く力)

音声に慣れるために、毎日少しずつ英語の音に触れることが重要です。初期は単語の音や簡単なフレーズを聞き取り、やがて授業の会話文や英語の音声教材(NHK基礎英語等)を利用します。効果的な訓練法の一つにシャドーイング(流れてくる音声を少し遅れて影のようにそっくりそのまま追いかけて発声する)が挙げられます。日本のEFL環境(外国語としての英語学習)における研究でも、シャドーイング訓練を行った学習者は音声知覚力が鋭敏化し、それがリスニング理解力の向上につながることが示されています。つまり音声をシャドーイングでしっかり聞き取る練習を繰り返すと、細部の音や単語を認識できるようになり、結果として内容理解も改善します。中学生では教科書本文の音声をシャドーイングしたり、簡単な英語動画を見ながら後追い発話する練習が有効でしょう。また、日本語話者が特に聞き取りで苦労する/r/と/l/の音の差異や、thやvといった日本語にない子音については集中的な聞き分け練習も必要です。これらの音は日本語に存在しないため、多くの日本人英語学習者にとって聞き取りも発音も難しい音です。

ライティング(書く力)

書く力は、自分の頭で組み立てた英文をアウトプットすることで語彙・文法の定着を促し、表現力も高めます。初期は習った文型に沿って短い日記や英作文を書く練習から始めます。例えば「私の好きな食べ物」など身近なテーマで5文程度の英作文を書かせ、習った単語や文法を実際に使ってみる機会を作ります。書くこと自体が一種の「想起練習」であり、記憶した知識を引き出して使う行為なので学習効果が高まります。書いた文章に対して教師がフィードバック(訂正や講評)を与えることで、自分の間違いに気づき次回から改善するというフィードバック学習も重要です。研究によれば、ライティングにおけるフィードバック指導は学習者の文法的正確さを向上させる効果があるとされています。3年の中で、最初は文法の正確さに重点を置きシンプルな英文を書く練習、後半では自分の意見を書く作文や要約を書く訓練など表現の幅を広げていきます。

スピーキング(話す力)

話す力は最終的には実際のコミュニケーション経験から養われます。中学校ではペア対話やスキット(寸劇)などの練習を通じ、段階的に話す量を増やします。最初は習った表現をリピート練習したり、教科書の対話文を音読・暗唱して発音やイントネーションを矯正します。その後、習った表現を使って自分のことを簡単に話す(自己紹介や趣味の説明など)、さらに応用として即興で質問に答える、ディスカッションするといった練習へ発展させます。日本語話者の場合、発音面では先述の通り特定の子音や音の連結(例えば”last year”が「ラスチア」のように聞こえる現象)に苦戦しやすいので、音読練習や発音記号の学習も組み込みます。例えば/r/と/l/についてはミニマルペア(light-rightなど)の聞き分け・発音練習を行うことで改善が可能で、訓練により発音矯正が25%以上向上したケースも報告されています。スピーキング力向上にはできるだけアウトプットの機会を増やすことが重要です。授業では一方的な講義より、生徒が英語でやり取りする活動を多く取り入れます。例えばグループで英語ゲームやロールプレイをさせると、楽しみながら発話練習ができます。コミュニケーション能力は「場数」がものを言うため、週当たりの英語発話時間をできるだけ確保する計画が望ましいでしょう。

以上のような段階的アプローチに沿って、3年間で徐々に難易度と言語運用のレベルを上げていくことが理想です。中学1年では発音・基本単語・簡単な現在形文を中心に音と文字と基本表現を習得、中学2年で過去や未来など表現の時制を広げつつ語彙を増強、中学3年で関係代名詞など高度な構文や長文読解、英作文など応用力を養成する、といった配分が考えられます。この際、それぞれの単元で学んだ内容は復習とスパイラル学習によって何度も再登場させ、忘却を防ぎ定着を図ります。特に日本の英語教育では学年が上がるにつれ以前の内容を復習しない傾向も指摘されるため、計画的に復習を組み込むことが大切です。

また、短期間で詰め込む速習プログラムについては注意が必要です。一見急激に力がつくように思えますが、記憶の保持という観点では「急がば回れ」です。心理学の研究が示す通り、人は一度に習得した情報の多くを短期間で忘れてしまいます。例えば詰め込み学習では翌日には約50%を忘却するというエビングハウスの報告があります。したがって、仮に短期集中講座で一時的に成績が上がっても、その後復習しなければ知識は定着しません。一方で適切に間隔をあけて復習すれば、忘却曲線の傾きを緩やかにし、長期的な習得につなげられます。速習プログラム自体を否定はしませんが、それを利用する場合でも事後の繰り返し練習や長期のフォローアップが不可欠です。科学的検証でも、短期集中より継続的な分散学習の方が効果的であることが示されています。

ですから、3年間という学習期間を活かし、計画的に学習内容を配分して何度も復習しながら段階的にレベルアップすることが、科学的根拠に裏付けられた最適な学習ロードマップだと言えます。

2. 科学的根拠に基づく学習法

効果的な学習法を設計するには、認知科学・脳科学・教育心理学の知見を活用することが重要です。ここでは学習の定着を最大化する科学的手法をいくつか紹介します。

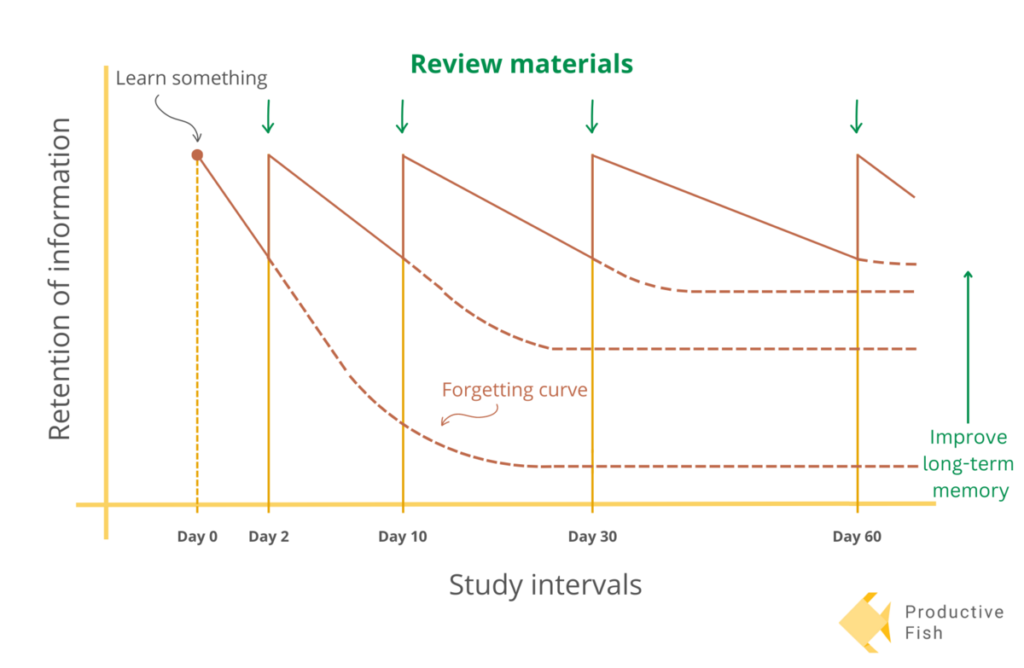

新しい知識を1度学習しただけでは、時間経過とともに記憶保持率(赤線)は急激に低下する(最初の24時間で約半分を喪失)。しかし、適切なタイミングで復習(緑の矢印)を繰り返すと、その都度記憶が100%近くまで回復し、繰り返すごとに忘却のスピードが遅くなる(茶色の点線の傾きが緩やかになる)。このように間隔をあけた復習(分散学習)により記憶内容が長期記憶へ徐々に定着し、最終的な保持率が大幅に向上していることが示されています。

分散学習(Spacing effect)

図1が示すように、学習項目を時間的に分散して復習することは記憶定着に極めて有効です。これは「spacing effect(間隔効果)」として知られ、19世紀のエビングハウス以来一貫して確認されている現象です。例えば単語暗記でも、一夜漬けで10回連続で復習するより、1日おきに2回ずつ5日間復習する方が遥かに忘れにくくなります。この効果は様々な学習内容(語彙、文法項目など)で実証されており、第二言語習得研究でも同様です。日本人大学生を対象にした実験では、同じ単語学習でも短期間に詰め込むより一定期間に分けて学習した方がテスト成績が有意に高く、効果量も大きいことが確認されています。以上から、中学生の英語学習でも毎日のように短時間ずつ復習する習慣をつけさせることが肝要です。例えば新出単語は翌日・3日後・1週間後・1か月後…といったサイクルで復習問題を出したり、授業でも前週までの内容を小テストで繰り返し想起させるとよいでしょう。

テスト効果・想起練習(Retrieval practice)

テスト(確認テストやクイズ)の反復実施は、単に読むだけ・聞くだけの学習に比べて学習内容の定着率を飛躍的に高めます。この「テスト効果」は、脳が情報を検索して思い出す過程自体が記憶を強化するためです。たとえば、中国人英語話者がフランス語単語を覚える実験では、学習後に小テスト形式で単語を思い出す練習をしたグループは、単に繰り返し読み勉強したグループよりも最終テストの成績が有意に高かったと報告されています。つまり「思い出す練習」そのものが強力な記憶ブースターなのです。中学生の学習でも、小テストや単語カードによる自習テスト、あるいは友達同士で出題し合うクイズ形式の復習などを取り入れることで、この想起練習の恩恵を得られます。注意点は、間違えても良いので自力で答えを一度ひねり出すことが大事だという点です。ただ答えを見て確認するだけでは効果が半減するので、「少し時間をおいて自分の頭で再現してみる」プロセスを踏ませるようにします。テスト効果は語彙のみならず文法ルールの習得や読解力向上にも寄与するため、定期的なチェックテストや復習プリントは科学的にも有益な学習法と言えます。

フィードバックと間違いの訂正

科学的な学習法では自分の誤りから学ぶことも重視されます。教育心理学のメタ分析によれば、学習者が受け取るフィードバック(特に何がどう間違っているかを詳しく説明するもの)は、学習成果を向上させることがわかっています。英語学習でも、テストや会話練習で生徒が犯した誤りをその場で指摘・訂正したり、作文の誤りを添削して返すことが効果的です。ただし訂正のタイミングや方法にも配慮が必要で、即座に細かく訂正しすぎると萎縮する生徒もいるため、内容理解を阻害しない範囲で適切にフィードバックします。例えばスピーキング練習中は会話の流れを止めず、後でまとめて指摘するか書き取っておいてあげる、作文では良い点も指摘しつつ具体的改善案を示す、といった工夫が推奨されます。適切なフィードバックを繰り返し受けることで、自分では気付きにくい発音のクセや文法ミスも矯正され、長期的な定着につながります。

マルチモーダル学習と脳科学知見

脳科学の観点からは、視覚・聴覚など複数の感覚を使った学習が効果的とされています。人間の記憶はネットワークで形成されるため、異なる経路(音・文字・イメージ)から情報に触れると記憶痕跡が強化されます。例えば新出単語を覚える際、単に文字を読むだけでなく発音を聞く・自分で発音する・絵や写真と結びつけることで記憶の手がかりが増え、想起しやすくなります。また、学習後の睡眠や休息が記憶の固定に重要であることも知られています。したがって、夜に学んだことは十分な睡眠をとって脳内で定着させ、朝に前日の復習をするといったリズムが望ましいでしょう。

データに基づく弱点分析

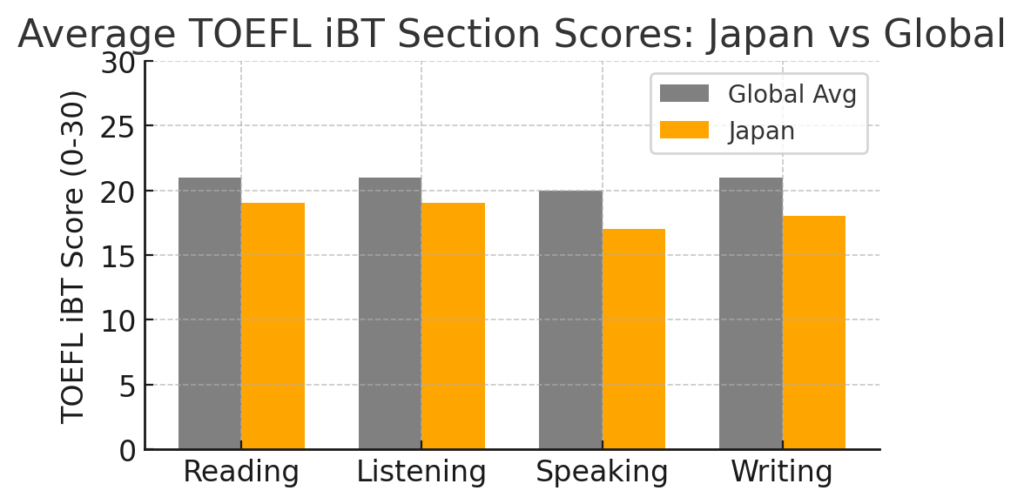

科学的アプローチでは、客観的なデータを分析して弱点を補強することも有効です。例えば国際的なテストデータを見ると、日本人学習者の英語力の特徴が浮き彫りになります。TOEFL iBT(英語4技能テスト)の統計では、日本人受験者の総合得点は平均73点で、特にスピーキングセクションの平均点が17点とアジアで最も低い水準であることが報告されています。一方、リーディングやリスニングは19点程度とスピーキングより高めです。このようなデータから、日本人は読む・聞くインプット面に比べ、話すアウトプット面が弱いことがわかります。したがってカリキュラム上も、会話練習や発話量を増やす必要性が科学的に裏付けられていると言えます。同時に、日本の中学生は文法知識や読解力は比較的高く維持できている傾向が見られるため(母語の国語力の高さにも起因)、その強みを活かしつつ弱点を補強する学習法が望ましいでしょう。

標準化テストデータの活用

PISA(学習到達度調査)やTOEFLなどの大規模データは、効果的な指導法の検証にも役立ちます。例えばPISAの読解力調査で日本の15歳は世界的に見ても上位の読解力を示しますが、そのリテラシースキルが英語には十分生かされていない現状があります。これは語彙量や言語運用の違いによるものですが、裏を返せば日本語で培った読解ストラテジー(要旨をつかむ、推論する力など)は英語学習においても活用可能です。実際、読解指導で母語の読解法(要約練習や段落構成の把握など)を英語読解に応用した研究もあり、効果が示唆されています。また、TOEFLのデータからは日本人のスピーキング力強化が急務と分かるため、文部科学省が「話すこと」に重点を移すカリキュラム改革を行った経緯もあります。このようにエビデンスに基づき、定量的データで弱点を把握し指導計画に反映することも科学的な学習法の一環です。

以上、認知科学や教育データから導かれる学習法を総合すると、「適切なタイミングで繰り返し思い出させる」「多感覚を使いながらフィードバックを与える」「データに基づき弱点を補強する」といったポイントが英語学習の効果を最大化すると言えます。これらはすべて査読付き論文や大規模研究で実証されているため、信頼に足る手法です。中学生の指導計画にもぜひ組み込み、効率的で確実な英語力向上を図ります。

3. 学習スタイルと指導環境

英語習得には、どのような学習スタイルを取るか(自習か指導付きか、オンラインか対面か等)や、学習環境(クラスの規模や教師の教授法)も大きく影響します。それぞれについて科学的な視点から考察します。

自宅学習 vs 塾・学校での学習

自宅で独習する場合、自分のペースで進められる利点がありますが、モチベーション維持や疑問の解消が課題になります。一方、学習塾や学校で教師の指導を受ける場合、強制力や競争心による動機づけが働きやすく、適切なフィードバックも得られます。科学的研究では、テクノロジーを活用した自主学習でも十分な効果が得られることが示されています。例えばコンピュータやタブレットを使った語学学習は、従来型の授業に比べても同等以上の学習効果を上げられるというメタ分析結果があります。実際、英単語アプリやオンライン英会話などを活用し、自宅学習で高い英語力を身につけた中高生も増えています。ただし、自宅学習だけでは不足しがちな発話練習や対人コミュニケーションの機会を補う必要があります。そこで、塾や学校では主にスピーキングやディスカッション等の対人練習、自宅ではインプット学習やドリル練習というように役割分担すると効果的です。このハイブリッド型学習は効率が良く、大学生を対象とした研究でもテクノロジー支援学習+対面指導の併用が学習成果を最大化するとの報告があります。要は、自習でインプット量を確保しつつ、指導環境でアウトプットとフィードバックを得る形が理想と言えるでしょう。

オンライン学習やAIツールの活用

近年は自習と指導の垣根が低くなり、オンラインで質の高い教材やAIによる個別練習が可能になっています。オンライン英会話やAIチャットボットで英語対話練習を行うと、安価に大量のアウトプット機会が得られます。また、AI発音評価や自動作文添削などのツールも学習者の弱点を即時に指摘してくれるため、有効に活用すべきです。研究によれば、コンピュータを使ったライティング練習では従来より大幅に文章力が向上した(効果量が非常に大きい)との報告もあります。これはタイピングによる書きやすさや自動訂正機能、ネット検索で表現を確認できることなどが寄与していると考えられます。ただし、オンライン学習は手軽な反面、継続には自己管理が求められます。中学生の場合、保護者や教師が進捗を見守り、オンライン学習の状況を適宜チェックして励ますことが継続のカギとなるでしょう。AIツールはあくまで補助であり、人間の教師の役割(モチベーション管理や深い内容のフィードバック)は依然重要です。したがって、最新技術を取り入れた自習環境+人間の指導という組み合わせが今後ますます主流になると予想されます。

クラス規模と指導形態

学校現場ではクラスの人数や授業形態も学習効果に影響します。日本の中学校では1クラス30~40人程度が一般的ですが、研究者からは「この大人数では一人ひとりに十分な発話機会や評価を与えるのが難しい」という指摘があります。実際、1クラス20人以下の少人数制にしたほうが教員が各生徒の進度をきめ細かく把握でき、スピーキング練習の頻度も上げられるため効果的だとされています。しかし公教育で急に少人数化するのは難しいため、大人数クラスではペアワークやグループワークを多用して一斉指導の欠点を補います。例えば40人クラスでもペアで対話練習をさせれば、同時に20組が話せるので一人当たりの発話量が確保できます。また、生徒が互いに教え合うピアラーニングも有効です。学習者同士で説明し合うことで理解が深まる「教育的相互作用」の効果があり、大人数でも能動的な参加が可能になります。

指導法: 文法訳読 vs コミュニカティブ・アプローチ vs フォニックス

英語教授法には様々な流派がありますが、それぞれ長所短所があります。日本の伝統的な文法訳読法(文法を説明し日本語に訳す教授法)は、読み書きの正確さや文法知識の習得には効果的ですが、どうしても授業が日本語中心・分析中心になるためスピーキングやリスニング練習が不足しがちです。その結果、読解はできても会話が苦手という学習者を生みやすいことが批判されてきました。一方、コミュニカティブ・アプローチ(CLT: 英語だけでやりとりしながら言語を学ぶ教授法)は、実際に英語を使う活動を重視するためスピーキングやリスニング能力の向上に効果があります。CLTを導入したクラスでは学習者の発話量が飛躍的に増え、自信を持って英語で表現できるようになるという報告が多くあります。ただし、自由会話ばかりで文法の指導が不足すると正確さや読み書き能力が伸び悩む恐れがあります。したがって現在では、文法指導とコミュニケーション練習を統合した指導(フォーカス・オン・フォーム)が推奨されています。これは会話や読解の中で必要に応じて文法解説や練習を入れる方法で、流暢さと正確さの両立を目指すものです。最後にフォニックス学習ですが、これは主に初期段階の文字と発音の習得に特化した手法です。フォニックスは上述の通り読み書きの基礎を築き、発音にも良い影響があります。日本の中学英語ではフォニックス指導が十分でない場合も多いですが、取り入れることでスペルミスの減少や未知語の読解に役立つでしょう。総合すると、基礎期はフォニックス+文法指導、中期以降は文法指導を継続しつつコミュニケーション実践という併用が理に適っています。研究でも、明示的指導(文法など)と暗示的指導(会話練習など)の両方を組み合わせるのが学習効果を最大化すると示唆されています。

音読・シャドーイング・リスニングの取り入れ方

日本の英語教育では音読が古くから推奨されていますが、その効果も科学的に裏付けられています。音読は文章を何度も声に出すことで、語彙や表現を身体に染み込ませる効果があります。さらに自分の発音を耳でフィードバックすることでリスニング力向上にも寄与します。研究では、音読を繰り返した学習者は読み上げ速度や抑揚が改善し、リーディングスピードも向上することが報告されています。シャドーイングについては先述しましたが、リスニング教材に合わせて発話する訓練として、日本人学習者の音の識別力を高める効果が実証されています。シャドーイングは一見リスニングと関係ない発話練習のようですが、実際には発話を通じて注意を音声情報に集中させることで、聞き取りの精度を上げる方法です。したがって授業でもリスニングの前や後に短時間シャドーイングを組み込むと良いでしょう。ただしシャドーイングは負荷が高い練習でもあるため、最初は短い文から徐々に慣らし、意味理解と切り離して音に集中させる指導が必要です。リスニング練習自体は、毎回の授業でディクテーション(書き取り)を行ったり、聞いた内容について質問に答えたりすることで鍛えられます。重要なのは、聞きっぱなしにしないことです。必ず「今聞こえた内容は何だったか」を確認・要約させるなど、アクティブリスニングを促します。近年はインターネットでTED Talksや英語ニュースなど生の音声教材も手に入るため、授業外でもそれらを使ったリスニング強化を指導すると良いでしょう。

以上のように、学習スタイル(自習 vs 指導)や指導環境(クラス規模、教授法)それぞれにメリット・デメリットがあります。科学的リサーチからは、「自律学習を促進しつつ、必要な場面で教師の支援と対話練習を提供する」「形式の練習(文法等)と意味の練習(コミュニケーション)を統合する」ことが効果的だと示唆されています。中学生の指導では、生徒の性格や得意不得意にも配慮しつつ、様々な学習形態を組み合わせた授業デザインを行うのが望ましいでしょう。例えば内向的な生徒にはオンライン英会話で話す練習を補助し、社交的な生徒にはプレゼンテーションの機会を与えるなど、個別最適化の観点も取り入れると一層効果が上がると考えられます。

4. 学習の動機づけと心理学的アプローチ

中学生の英語学習では、モチベーション(動機づけ)の維持が大きな課題となります。心理学的アプローチを活用し、生徒のやる気を引き出し、不安を軽減する方法について考えます。

内発的動機づけの促進

内発的動機づけとは、学習そのものが楽しい、興味深い、達成感があるといった内側から湧く意欲です。研究によれば、英語に対する興味が強い生徒ほど内発的動機づけが高く、より熱心に学習し高成績を収める傾向があることがわかっています。例えば「英語の歌詞を理解したい」「海外のゲームを遊びたい」など、生徒自身の興味と英語学習を結び付けると自発的な学習が進みます。教師はまず生徒の関心を探り、それを刺激する教材を取り入れると良いでしょう。洋楽や海外のニュース、映画のワンシーン、外国の同世代の紹介など、楽しさや好奇心を喚起する活動を授業に組み込むことで「もっと知りたい」「自分でも調べてみよう」という内発的な意欲が生まれます。また、達成感も内発的動機につながります。小さな目標(例:英単語50語覚える、簡単な本を1冊読む)を設定して達成させ、褒めてあげることで「できた!」という喜びを感じさせます。こうしたポジティブな経験の積み重ねが、長期的な学習意欲の源泉となります。

外発的動機づけの活用

外発的動機づけはテストの点数や賞品、称賛といった外部から与えられる動機です。日本の学校では定期テストや成績評価が強力な外発的動機づけとして機能しています。適度な競争や報酬は学習に弾みをつけますが、外発的動機だけに頼ると報酬がなくなった途端に学習をやめてしまう恐れがあります。そこで望ましいのは、外発的な目標(例えば「次の試験で80点以上を取る」「英検◯級に合格する」)を設定しつつ、その達成過程で内発的な楽しさを見出させることです。例えばご褒美シールやランキングなどゲーム的要素を導入して単語テストを競わせると、生徒は夢中になります。このようなゲーミフィケーションは外発的動機づけですが、ゲームを楽しむ中で結果的に英語力も伸び、達成感が伴えば内発的動機づけにも波及します。また、教師からの承認や賞賛も強力です。「よくできたね」「発音が上手になったね」というポジティブなフィードバックは、生徒の自己効力感を高めさらなる努力を促します。研究でも、生徒のモチベーションと教師からの社会的承認には関連があるとされています。要は、外的な目標をうまく利用しつつ、生徒が成功体験を積んで自信と興味を深めるように仕向けるのがコツです。

英語学習に対する不安の克服

多くの日本人学習者は英語を話すとき「間違えたらどうしよう」という外国語不安(Foreign Language Anxiety)を抱えています。特に中学生くらいは周りの目を気にして失敗を恐れる年頃です。この不安を放置すると発話を避けるようになり、結果として話す力が伸びない悪循環に陥ります。そこで心理学的な介入が必要です。まず教師は、生徒が間違えるのは当たり前で学習の一部だと理解できるよう指導します。例えば授業の最初に「間違い歓迎ルール」を共有し、間違いが出たら「グッジョブ!新しい学びが生まれたね」と前向きに捉える雰囲気を作ります。また、ペアワークや小グループ活動は不安軽減に有効です。大勢の前で発言するのは恥ずかしい生徒も、少人数ならリラックスして話せます。いきなり英語で発表させるのではなく、まずはペアで練習→慣れたら小グループで発表→最後に希望者は全体の前で発表、という段階を踏むと良いでしょう。さらに、リラクゼーション法やポジティブ自己トークも心理的不安を和らげます。簡単な深呼吸やストレッチを発話前に行ったり、「大丈夫、自分はできる」といったセルフトークの習慣を促すのも効果的です。教師が「皆さん緊張して当然です。でも少しずつ慣れていきましょう」と共感を示すことで、生徒は安心感を得ます。このような安心できる学習環境を整えることが、不安の強い生徒の潜在能力を引き出す鍵になります。

継続のための工夫

中学生は飽きやすい面もあるため、モチベーション維持には変化や達成感を適度に与えることも重要です。毎回同じような授業だとマンネリ化するので、時にはクイズ大会、時にはプロジェクト学習(例:英語で調べて発表する)など学習活動にバリエーションを持たせます。また、数ヶ月ごとに生徒自身に成長を実感させる仕組みも有効です。例えば定期的にスピーキングテストを録音しておき、以前のものと聞き比べて発音や流暢さの向上を感じ取らせる、英単語テストの推移をグラフ化して伸びを実感させる、といった自己比較による達成感を演出します。研究では、自分の上達を実感できると学習の継続意欲が高まることが示されています。最後に、保護者や教師からの期待と励ましも忘れてはなりません。家庭で英語の学習に取り組んだら褒めてもらえる、生徒同士で教え合える、といった環境があれば孤独感も減りモチベーションが維持しやすくなります。

以上のように、内発的動機づけを育て、外発的動機づけを上手に利用し、不安を取り除きつつ達成感を与えることが、中学生の英語学習を軌道に乗せる心理学的アプローチです。実際の研究成果も、「興味関心の喚起と成功体験の付与」が学習 persistence(継続)の鍵であると示唆しています。教師は生徒一人ひとりの心理面にも目を配り、心のエンジンを駆動させる支援をしていく必要があります。

5. 日本語の特性と英語学習の関係

最後に、日本語という母語を持つことが英語学習にどのような影響を与えるか、他言語話者との違いも踏まえて考えます。

日本語話者の英語学習上の強みと弱点が存在しますが、まず言語構造の違いを整理します。日本語と英語は系統も構造も大きく異なる言語です。日本語は主語-目的語-動詞(SOV)の語順で、助詞による文法表示、敬語や文脈に依存した暗示的表現が特徴です。一方、英語は主語-動詞-目的語(SVO)の語順で、語順と機能語(前置詞や冠詞など)によって文法関係を表します。この違いにより、日本人学習者は英語特有の語順や機能語の使い方に苦労しやすいです。例えば日本語では「昨日公園に行った」という文で主語を省略できますが、英語では主語が必要で「(I) went to the park yesterday.」と言わねばなりません。また、日本語には冠詞や複数形の-sが無いため、これらを正しく使うには新たな概念の習得が必要です。実際に、日本語を母語とする英語学習者は冠詞や複数形の習得が遅れ、誤用が多いことが知られています。一方で、日本語にも存在する概念(例えば所有を表す「~の」→’s、過去形の概念 など)は比較的スムーズに習得できます。このように母語の構造は第二言語習得の順序や難易度に影響を与えることが研究からも明らかです。

発音面でも、日本語話者には特有の課題があります。日本語の音韻体系は母音が5つとシンプルで、子音も英語より少なく、音節は基本的にCV(子音+母音)の形です。そのため、英語のように子音が連続する音(ストップのstr-など)や、日本語に無い音素(th, v, ɹ など)の聞き取り・発音が困難です。特に有名なのが/r/と/l/の区別で、日本語にはこの両者の中間のような音[ɺ]しかなく、明確な区別がないため多くの学習者が混同します。結果として「light」と「right」の区別がつかないといった問題が起こります。これも日本語話者特有の弱点です。克服には、小さい頃から英語の音に慣れる訓練や、大人であれば集中的な発音矯正練習が有効です。実際、数週間の集中訓練で/r/と/l/の聞き分け・発音が大幅に改善した事例もあります。

文字体系の違いも学習に影響します。日本語は漢字かな混じり表記であり、アルファベットとは根本的に異なる文字体系です。そのため、日本人は英語学習の初期にアルファベットの習得から始めなければなりません。一方、欧米の学習者はアルファベットが共通基盤にあるためこのステップが不要です。日本人にとって英単語のスペルを書くことは、漢字を書くこととは別の記憶を必要とします。しかし日本語話者は漢字学習で培った記憶力や書き取りの訓練耐性があるため、スペリング暗記に対する忍耐力は比較的高いとも言えます。また、日本語にはローマ字の体系があり、完全一致ではないもののアルファベットへの親しみを持つ下地にはなります。例えば「た行=ta, chi, tsu,…」など小学校でローマ字を学んでいるので、アルファベット自体に抵抗は少ないです。ただしローマ字読みのクセで英語を読んでしまう(例えば”sit”を「シット」と読む等)可能性があるため、フォニックスで正しい音を教える必要があるわけです。

日本語話者の強みとして挙げられるのは、語彙の記憶に有利な点があることです。一つは、日本語には現代、英語由来の外来語(ガイライゴ)が非常に多いことです。カタカナで表記される「コンピュータ」「レストラン」などの外来語の多くは英単語が元になっています。研究によれば、学習者の第一言語と目標言語で共通する語(cognate)は学習を容易にするポジティブな資源となることが示されています。日本語の場合、日常語彙に英語由来のカタカナ語が溶け込んでいるので、英単語の意味を推測しやすい利点があります。例えばorange, lemon, bus, computerといった単語は、日本語でも「オレンジ、レモン、バス、コンピュータ」と使われているため、中学生でもすぐ意味がわかります。このように共有語彙の存在は日本語話者の強みです。ただし発音やニュアンスが異なる場合もある(カタカナ語と英語で意味が少し違う場合や、アクセント位置が違うなど)ため注意は必要です。また、日本の学校教育では文法や読解に時間を多く割くため、日本人学習者は文法知識や読解ストラテジーに関しては他言語圏の学習者より優れている傾向があります。丸暗記や反復練習にも慣れており、テスト形式の練習では真価を発揮するケースもあります。これらは日本語話者の潜在的な強みと言えるでしょう。

逆に不利な点としては、やはり日本語と英語の言語距離が大きいことが最大です。言語学の研究でも、母語と目標言語の距離が大きいほど習得には時間がかかることが示されています。実際、アメリカ国務省の研究では、日本語を母語とする者が英語を習得するのに必要な時間は、フランス語など欧州言語の習得に比べて数倍かかるとされています(逆もまた然りで、英語話者にとって日本語は最も難しい言語の一つです)。具体的な困難としては前述の語順転換(日本語脳で英文を組み立てるとき、SVOに並べ替える必要がある)、機能語の使い分け(冠詞や前置詞の選択)、時制の一致(日本語では現在形で未来のことも言えるが英語ではwillを使う等)、敬語や丁寧表現(英語では敬語に相当する文法はないが語調で丁寧さを調整する必要がある)など、数多くのハードルがあります。こうした構造的困難さは、他言語話者より日本語話者にとって英語習得を難しくしている要因です。

日本人受験者(オレンジ)はスピーキングで特に低得点であり、リスニング・リーディングでも世界平均(グレー)を下回っている。これは日本人英語学習者の産出技能の弱さを如実に示しており、日本語中心・筆記中心の従来教育の影響と考えられる。一方、ライティング(作文)はリスニング・スピーキングより相対的に差が小さく、読み書き訓練の蓄積が一定の効果を上げている可能性がある。このデータからも、日本語話者は話す・聞く能力の強化が課題であることが読み取れる。

さらに、他言語話者との比較では、例えば欧州系言語を母語とする学習者は英語との共通点が多いため習得が速い傾向があります。スペイン語やフランス語圏の学習者は語彙やアルファベットが共通し文法も比較的似通っているため、日本人より短期間で英語を使いこなす例が多く見られます。一方、中国語や韓国語など日本語と同じ東アジア言語圏の学習者も、英語習得上の課題は日本人と類似しています。例えば中国語にも冠詞がなく語順も異なるため、冠詞の誤用が多かったり時制の習得に時間がかかったりします。韓国語もSOV型で敬語があるなど日本語と共通点が多く、やはり英語との距離は遠い言語です。そのため、日本人が英語学習で感じる難しさは多かれ少なかれ他の東アジア出身者にも共通すると言えます。ただ、漢字文化圏の利点として漢字由来の英単語の意味類推が挙げられます。例えば「democracy」という単語を日本人は「デモクラシー」とカタカナで知っていたり、中国人は「民主」(意味)で知っていたりします。このように、各言語話者ごとに強み弱みがありますが、日本語話者にとって英語は不利な点が多い反面、記憶力や訓練耐性など学習スキルで補える部分もあるというのが総合的な評価です。

総括すると、日本語の特性は英語習得において一長一短をもたらします。母語からの転移によるミス(例:「I play piano every day」を日本語の語順で「Every day I play piano.」と言ってしまう等)は避けられませんが、これは意識的な訓練と大量のインプットで徐々に克服できます。日本語話者が英語習得に不利だからと悲観する必要はなく、適切な指導法と十分な学習時間があれば高い達成も可能です。実際、科学的に根拠のある指導を受けた日本人学習者はTOEFLや英検で高得点を取り、国際的にも通用する英語力を身につけています。その意味で、本レポートで述べたような段階的ロードマップに沿い、科学的学習法を活用し、動機づけや不安対策にも配慮した指導を行えば、日本語を母語とする中学生でも3年間で飛躍的な英語力向上が期待できるでしょう。